Nach

Wahl

und

Aufbau

des

Equipments

gilt

es

noch

alles

aufeinender

und

auf

den

Standort

abzustimmen.

Wie

gesagt

sollte

schon

beim

Aufbau

darauf

geachtet

werden,

Montierungen

waagrecht

und

in

Richtung

Norden

ausgerichtet

aufzubauen.

Je

mehr

Mühe

man

sich

hier

gibt,

desto

schneller

ist

die

Kalibrierung

erledigt

und

desto

präziser

wird

eine

spätere

Nachführung

sein.

Dies

gilt

es

einerseits

zu

erledigen,

um

etwaige

GoTo-Funktionen

zuverlässig

ausführen

zu

können,

der

Montierung

also

zu

sagen

wo

stehst

du

und

was

sieht

man

gerade

im

Okular?

Aber

auch

ohne

GoTo

ist

es

andererseits

wichtig,

um

präzise

nachzuführen

und

Artefakte in der Fotografie zu vermeiden.

Wie

kalibriert

man

nun?

Ausbalancieren,

Optik

decken

(Sucher

und

Hauptrohr

zeigen

mittig

das

gleiche

an),

Einnorden

(wenn

man

auf

der

Nordhalbkugel

steht…

;-)),

fixieren,

feinjustieren.

Klingt

komplizierter

als

es

ist

-

fordert

aber

vor

allem

den

Anfänger

schon

sehr…

Daher

hier

auch

ein

paar

einfach

Worte

dazu,

wobei

es

im

Detail

natürlich

auf

euer

konkretes

Equipment

ankommt

und

es

auch

verschiedene

Methoden

und

Hilfsmittel

zum

Erreichen

dieses

Ziels

gibt…

Der

erste

Schritt

war

wie

schon

beschrieben

das

möglichst

genau

nach

Norden

orienterte

Aufstellen

des

Dreibeins

der

Montierung.

Die

meisten

mobilen

Montierung

werden

auf

ausziehbaren

Dreibeinen

aufgestellt.

Die

Höhe

ist

dabei

Ermessenssache,

wobei

je

höher

man

wird,

desto

mehr

macht

sich

Wind

bemerkbar.

Daher

empfehle

ich

so

wenig

wie

möglich

in

die

Höhe

zu

gehen.

Bei

einigen

Objekten

kann

es

aber

den

Komfort

erhöhen,

wenn

das

Dreibein

auszieht und in Augenhöhe arbeiten kann. Die ISS wäre so ein Fall. Bei DeepSky versuche ich eher ohne Auszug der Beine zu arbeiten.

Ausbalancieren…

In

einige

Foren

liest

man

von

Leuten,

die

mit

der

Wasserwaage

an

die

Sache

herangehen.

Ob

das

so

präzise

wirklich

nötig

ist

-

weiß

ich

nicht…

Ich

kann

aber

sagen,

dass

ich

auch

ohne

dieses

Feature

mir

ausreichende

Präzision

und

Aufnahmen

erreiche.

Sinn

und

Zweck

ist

es

im

Wesentlichen

die

Mechanik

gleichmäßig

in

Richtung

jeder

Drehachse

mit

dem

Gewicht

von

Hauptrohr

und

Zubehör

zu

belasten

-

und

zwar

in

jeder

Position,

in

der

sich

das

Gebilde

befinden

kann.

Geringe

Ungleichgewichte

werden

dabei

gut

weggesteckt

und

einige

Foren

schreiben

auch

immer

wieder,

dass

das

sogar

hilfreich

wäre.

Wichtig

ist

es

wie

gesagt,

dass

nicht

durch

plötzliche

Verlagerungen

die

Optik

unkontrolliert

rutscht/kippt/bewegt

wird.

Das

fällt

erst

auf,

wenn

man

im

Eifer

des

Gefechts

dann

tatsächlich

in

Grenzpositionen

fährt

und

kann

lange

gut

gehen,

belastet

aber

natürlich

trotzdem

die

Motoren. Und ist irgendwann das Ungleichgewicht zu groß, war es das… Dann ist nämlich erstens die Aufnahme verhunzt und zweitens auch die Mühe der

folgenden

Schritte

umsonst

gewesen

und

muss

wiederholt

werden.

Daher

also

nach

dem

Prinzip

Kartoffelwaage

die

Gegengewichte

auf

der

Stange

verschieben

und

fixieren,

sowie

das

Hauptrohr

auf

der

Basis

verschieben

bis

das

Teleskop

sich

„ziemlich

stabil“

in

jede

Position

drehen

lassen

kann

und

dort

verharrt

-

ohne

Klemmung.

Danach

wieder

klemmen…

Es

gilt

zu

beachten,

dass

die

Gegengewichte

auf

die

Stange

gehören,

gern

aber

auch

deren

Fixierung

mal

locker

wird.

Die

Montierungen

die

ich

kenne

haben

daher

ein

Sicherungsendstück,

das

eingeschraubt

wird

und

so

ein

Abrutschen

verhindert.

Das

ist

einerseits

wichtig

für

die

eigenen

Füße…

Andererseits

auch

für

das

Teleskop,

denn

rutschen

auf

einen

Schlag

5

bis

10

Kilo

Gegengewicht

ab,

ist

es

sehr

wahrscheinlich

dass

egal

wie

fest

geklemmt

wurde,

sich

das

Teleskop

als

ungleich

schwererer

Pol

schlagartig

drehen

wird

und

dabei

im

schlimmsten

Fall

kippt,

den

Aufbauenden

trifft,

sehr

wahrscheinlich

aber

hart

an

die

Basis

krachen

wird.

Das

kann

mehr

schmerzen

als

besagter

Fuß…

Daher

empfehle

ich

natürlich

dieses

lästige

Endschräubchen

auch

zu

verwenden……

:-)

Bleibt

das

Teleskop

dann

mehr

oder

weniger

stabil

in

seiner

Position

ist

das

Ausbalncieren

erreicht

und

es

kann

weitergehen.

Hierbei

unbedingt

auch

daran

denken,

dass

wenn

es

um

Astrofotografie

geht

das

hierfür

benötigte

Equipment

ebenfalls

einiges

wiegt

und

nach

dem

Aufsuchen

des

Objektes

dann

der

Schwerpunkt

verlagert

wird

und

das

Gerät

NICHT

neu

ausbalanciert

werden

kann.

Auch

in

diesem

Setup

muss

also

das

Gleichgewicht

einigermaßen

erhalten

bleiben.

Man

unterschätzt

leicht,

was

Kamera

Filter,

Filterräder

und

was

sonst

noch

so

wiegen

können!

Der

erste

der

aufgibt

ist

der

Okularauszug,

der

durchrutscht…

Das

zweite

die

Klemmung,

die

dann

eben

nachgibt

und

die

Kalibrierung

verhunzt…

Ich

selbst

balanciere

bereits

im

Fotosetup

aus

und

rüste

dann

zurück

auf

visuell

für

das

Alignment.

Der

Unterschied

zwischen

beiden

Zuständen

reicht

bei

mir

aus,

um

dann

die

weiteren

Einstellungen

vorzunehmen

und

sicher

im

Handling

zu

bleiben.

Sicher

für

das

Ziel/die

Präzision, das Equipment und den Benutzer… ;-)

Im

nächsten

Schritt

wird

unser

Sucher

brauchbar

eingestellt.

Wir

wollen

damit

später

Objekte

im

kleinen

Maßstab,

im

Überblick,

finden

und

dann

in

der

Hauptoptik

nur

noch

feinjustieren

müssen.

Das

funktioniert

natürlich

nur,

wenn

beide

Optiken

auch

mittig

auf

den

gleichen

Punkt

gerichtet

sind.

Klingt

trivial

-

ist

aber

essentiell!

Es

hilft,

hier

Fadenkreuzokulare

zu

verwenden,

ist

aber

nicht

unbedingt

nötig.

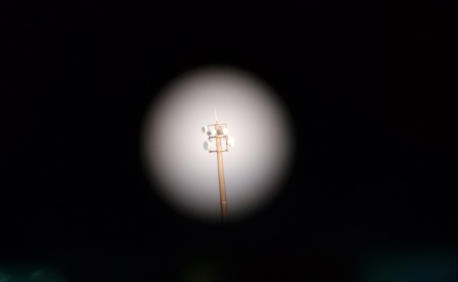

Man

kann

das

auch

schon

prima

im

Hellen

erledigen

und

nimmt

sich

hier

einen

entfernten

Mast,

Baum,

Dach

oder

sonst

was

zur

Hilfe.

Ausrichten

der

Hauptoptik

darauf,

Sucher

nachjustieren,

bis

auch

er

das

Objekt

in

der

Mitte

zeigt.

Sieht

man

diesen

dann

mittig

in

beiden

Fernrohren:

FERTIG!

:-)

Entscheidend

ist

hier,

dass

das

Objekt

im

„Unendlichen“

ist,

also

weit

weg!

Das

entspricht

dann

in

etwa

unserer

Perspektive

und

Fokusstellung

zur

Beobachtung

später

und

liefert

uns

den

„punktförmigen

Stern“.

Wurde

nicht

auf

die

Unendlichkeit

geachtet,

muss

der

Fokuspunkt

sonst

zur

Beobachtung

im

Dunkeln

gefunden

werden.

Geht

auch.

KANN aber - na will nicht sagen Probleme geben… Aber mindestens kostet es Zeit.

Haben

wir

also

ausbalanciert,

und

schauen

Sucher

und

Hauptoptik

auf

den

gleichen

Punkt,

muss

der

Himmelsnordpol

einigermaßen

eingestellt

werden,

um

den

sich

zukünftig

EINE

der

drei

Achsen

einer

paralaktischen

Montierung

dauerhaft

drehen

soll.

So

müssen

nämlich

dann

nur

noch

zwei

Achsen

nachgeführt

werden.

In

der

Regel

wird

zunächst

grob

der

Breitengrad

als

Neigewinkel

der

Polhöhenwiege

eingestellt.

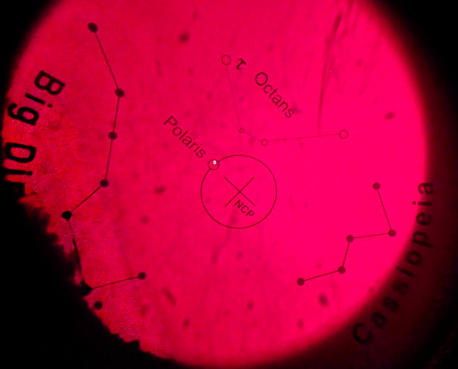

Dann

im

Polsucherokular

der

Polarstern

in

eine

entsprechende

Markierung

gebracht.

Hierzu

schaut

in

eure

Anleitungen…

Grob

kenne

ich

zwei

Optionen:

Auf

einem

größeren

Kreis

gibt

es

einen

kleineren

und

der

Polarstern

gehört

bei

richtiger

Ausrichtung

des

Polsuchers

in

dieses

kleine

Kreischen.

Oder

er

gibt

eine

Art

Uhrenkreis

und

der

Polarstern

wird

in

die

Zeit

auf

diesem

Uhrenkreis

gebracht,

in

der

er

sich

zur

Beobachtungszeit

befinden

sollte.

Ich

persönlich

fand

erstere

Methode

immer

einfacher…

Wichtig

hierbei:

das

zentrieren

erfolgt

dann

mit

den

Schrauben

der

Montierung

-

nicht

per

Motorsteuerung.

Entsprechend

werde

diese

auch

erst

fixiert,

wenn

das

Resultat

erreicht

ist.

Diese

letzte

Fixierung

verstellt

gern

mal

noch

mit

einem

letzten

Druckimpuls

das

Ergebnis…

Also

am

Ende

noch

mal

kontrollieren…

Es

empfiehlt

sich,

dafür

etwas

Zeit

zu

planen.

Da

Polaris

auch

schon

beim

Eindämmern

zu

finden

ist,

wo

dann

eh

für

mehr

noch

zuviel

Hintergrund leuchtet, hat man diese Zeit in der Regel auch!

So.

Und

wenn

hier

nun

alle

Schräubchen

zur

Fixierung

angezogen

wurden

ist

die

gröbste

Arbeit

erledigt.

Wer

kein

GoTo

nutzt

ist

quasi

fertig.

Genügend

Mühe

gegeben?

Dann

sollte

die

Nachführung

gut

klappen.

Für

Nutzer

von

Goto

gibt

es

abschließend

noch

das

Feintunig

abzustimmen.

Das

nennt

sich

dann

Ausrichtung.

Hierbei

unterstützt

die

Montierung

in

der

Regel

und

gibt

vor

eine

definierte

Anzahl

erwarteter

Objekte

nacheinander

anzufahren

und

zu

zentrieren

(mit

den

MOTOREN

dieses

Mal!).

zwei

bis

drei

Objekte

sorgen

dann

schon

für

die

nötige

Genauigkeit,

dürfen

aber

auch

noch

ergänzt

werden.

Es

gibt

hierfür

mittlerweile

auch

Tools,

die

das

automatisch

erledigen

und

anhand

von

Umgebungsfotos

dann

erkennen,

wo

und

wie

sie

stehen.

Einen

Test

hierzu liefere ich hier auch noch! :-)

Für

eine

weitere

Steigerung

der

Präzision

kann

dann

meist

noch

ein

FEINFEINTUNING

vorgenommen

werden.

Zusammengefasst

wird

mit

dieser

Kalibrierung

die

Position

von

Polaris

überprüft

und

Abweichungen

dann

mit

Schrauben

und

Motoren

nochmals

nachjustiert.

Wer

sich

bereits

Mühe

gegeben

hat,

wird

hier

kaum

Arbeit

haben.

Wer

viel

nachstellen

muss,

sollte

danach

nochmals

mit

der

Ausrichtung

starten.

Das

passiert

euch

aber

nur

ein,

zweimal. Dann wisst ihr worauf es ankommt.

Ab

jetzt

beginnt

das

Vergnügen

und

es

können

die

Zielobjekte

der

Nacht

angefahren

und

in

virtuelles

Celluloid

gebannt

werden.

Wichtig

jetzt

nur

noch:

Nirgends

gegenstoßen

oder

drücken,

so

dass

die

Kalibrierung

sich

verstellt.

Wer

etwas

mehr

ausgibt,

hat

an

der

Montierung

noch

Encoder,

die

die

Position

erkennen,

um

die

die

Achsen

verstellt

werden.

Bei

diesen

kann

es

in

der

Regel

schnell

einfach

weiter

gehen.

Wer

diese

nicht

eingebaut

hat,

muss

unter

Umständen

von

vorn

beginnen…

Beim

Umrüsten

von

Visuell

auf

Fotografisch

-

oder

umgekehrt

-

kann

das

schon

gern

mal

passieren.

Und

je

größer

der

Unterschied

zwischen

visuell

und

angehängtem

fotografischen

Equipment

im

Gewicht

tatsächlich

ist,

desto

eher

kann

man

sich

auf

solche

Ereignisse

einstellen.

Genau

genommen

beginnt

die

Kalibrierung

schon

viel

früher!

Denn

vor

allem

ein

im

Feld

genutzter

Reflektor

muss

regelmäßig

neu

justiert

werden,

eventuelle

Guider

müssen

auf

die

Sucher

eingestellt

werden,

an

der

Montierung

kann

ein

Schneckenspiel

ausgeglichen

werden,

…

Es

gibt

sehr

viele

Stellrädchen

und

Schräubchen

und

für

jede

sollte

man

hin

und

wieder

mal

schauen,

dass

sie

korrekt

funktioniert

und

steht.

Im

Visuellen

ist

das

alles

noch

vernachlässigbar.

In

der

Fotografie

wird

sich

aber

schnell

jede

Ungenauigkeit

auswirken!

Für

uns

an

dieser

Stelle

sei

aber

das

alles

mal

im

Vorfeld

erfolgt.

Wir haben uns auf die Kalbrierung im Feld beschränkt, die wir nur dort brauchen und vornehmen können.